Geschichte der Computertomographie

Geschichte der Computertomographie –

von Godfrey Hounsfield zum 32-Zeiler

1917 Mathematische Grundlagen für die Rekonstruktion eines drei-dimensionalen Objekts

Der österreichische Mathematiker Radon entwickelt ein Rechenmodell, mit dem ein drei-dimensionales Objekt aus zahlreichen zwei-dimensionalen Projektionen dieses Modells errechnet werden kann. Seine Ergebnisse werden seinerzeit in der Physik genutzt.

1964 Eine vorerst kaum beachtete Publikation

Der südafrikanische Physiker Allen M. Cormack veröffentlicht eine Arbeit, in der er die Dichte einzelner Punkte in einem Volumen ermittelt, in dem er die Röntgenröhre um sein Objekt rotieren lässt und alle 7.5° ein Bild anfertigt. Cormack arbeitet in der Strahlentherapie und möchte Bestrahlungen genauer planen.

1968 Der Prototyp

1968 Bilder anatomischer Hirnscheiben

1971 Hounsfield entwickelt die Computertomographie

1972 Das Gehirn wird ohne Öffnung des Schädels sichtbar

1973 Die CT ermöglicht enormen klinischen Fortschritt

Mit dieser revolutionären Röntgentechnik können Weichteilgewebe, welche sich in ihrer Dichte nur geringfügig unterscheiden (Graue und weiße Hirnsubstanz), differenziert werden. Hirntumoren, Atrophien und Infarkte lassen sich unterscheiden. James Ambrose, Neuroradiologe, veröffentlicht die ersten klinischen Ergebnisse. In der frühen „klinischen Routine“ werden vier 13 mm dicke Schichten in etwa 25 Minuten akquiriert.

1973 Die neue Technik geht um die Welt

In der Mayo Klinik wird der erste Kopfscanner der USA aufgestellt.

1974 Erster Siemens Kopfscanner SIRETOM

1974 Zahlreiche klinische Diagnosen lassen sich aus den Bildern ableiten

1974 2. Gerätegeneration: Die Bilder werden schärfer und schneller.

In der zweiten CT-Generation (EMI 5000 Scanner) werden immerhin schon bis zu 52 hintereinander liegende Detektoren verwendet. Die räumliche Auflösung nimmt von 80 auf bis zu 320 Bildpunkte zu. Die Aufnahmezeit kann auf 18 Sekunden pro Schicht heruntergeschraubt werden.

1974 Vom Kopf zum gesamten Körper

Erster Ganzkörperscanner (ACTA Scanner). Das erste Exemplar kommt in der Universität von Minnesota/USA zum Einsatz. Die Bewegungsartefakte limitieren den Einsatz am Körperstamm, so dass diagnostische Bilder vorerst nur vom Kopf oder den Extremitäten möglich sind.

1974 3. Gerätegeneration: Zum ersten Mal kann die Röhre kontinuierlich rotieren.

Die zeitliche Auflösung der bisherigen Geräte wurde durch das Trägheitsmoment von Röhre und Detektor, welche immer wieder beschleunigt und abgebremst werden mussten, limitiert. In der 3. Scannergeneration haben die Geräte jetzt zwischen 256 und 1200 Detektoren, welche einen Winkel von 30° bis 60° des Scanners abdecken. Die Aufnahmezeit wird hierdurch weiter verkürzt, der Detektor muss aber unverändert zeitgleich mit der Röntgenröhre rotieren.

1977 Fachzeitschrift beschäftigt sich ausschließlich mit CT

In New York erscheint die erste Ausgabe einer Fachzeitschrift, welche sich ausschließlich der CT widmet. Der Herausgeber ist Giovanni Di Chiro, Neurochirurg am National Institute of Health in Bethesda. Diese Konstellation zeigt, dass der klinische Schwerpunkt des CT seinerzeit eindeutig die Schädel-CT war.

1977 4. Gerätegeneration: Nur die Röhre rotiert, die bewegte Masse reduziert sich

4. Scannergeneration (AS&E-Scanner). Erstmals sind die Detektoren zirkulär und fest im gesamten Gerät montiert. Es rotiert nur noch die Röntgenröhre, was die Aufnahmezeiten für einen Scan (eine Scheibe) auf 1-5 Sekunden reduziert. Für diese Technik sind 1200 – 2400 Detektoren notwendig.

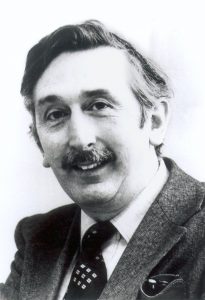

1979 Medizin-Nobelpreis für G. Hounsfield und A. Cormack

Für die Pionierarbeiten an der Computertomographie erhalten die beiden Erfinder der Technik, welche vollkommen unabhängig voneinander gearbeitet haben, gemeinsam die höchste Auszeichnung in der Medizin: den hoch angesehenen Nobelpreis.

1980 Ein technisch zu kompliziertes und zu teueres Monster

1980 DSR zeigt die Möglichkeiten der nächsten Dekade

1983 EBT bietet die besten Herzaufnahmen – technologisch eine Sackgasse

1987 Scanner mit kontinuierlich rotierender Röhre

Bei den konventionellen CT Geräten wird der Strom der Röntgenröhre über Kabel zugeführt weshalb diese nach einem 360° Scan abgebremst und an ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden muss. Eine minimale Scanzeit von 2 Sekunden stellte das erreichbare Limit dar. Eine weitere Verkürzung war erst mit der Einführung von Schleifenringspannungskontakten möglich. Diese erlaubten eine kontinuierliche Rotation von Röntgenröhre und Detektor.

Seite 1 – Seite 2